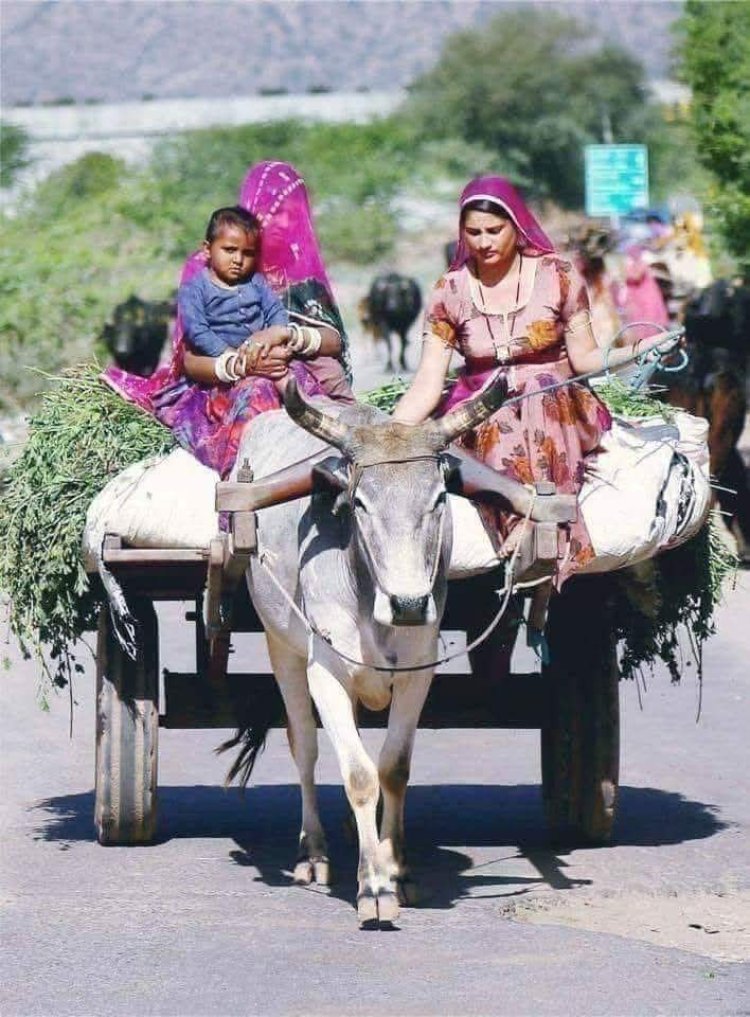

मदर्स डे विशेष : मां के आंचल में बसी एक पूरी दुनिया

देवेन्द्रराज सुथार. मां—यह शब्द जितना संक्षिप्त, उतना ही व्यापक; जितना कोमल, उतना ही गहन; और जितना सामान्य, उतना ही असाधारण। यह कोई केवल पारिवारिक सम्बंध नहीं, न ही मात्र एक जैविक भूमिका है; बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व के केंद्र में स्थित एक ऐसी अदृश्य सत्ता है, जो सर्जन के प्रत्येक आयाम में अपनी उपस्थिति से जीवन को अर्थ, दिशा और मूल्यमत्ता प्रदान करती है। मदर डे, जो आधुनिक सामाजिक परिपाटी में एक दिन विशेष के रूप में मनाया जाता है, वस्तुतः उस नित्य उपस्थित लेकिन अलक्षित आत्मसत्ता को स्मरण करने का प्रयास है, जो जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारी चेतना का आधार रही है। मां को परिभाषित करना उतना ही जटिल है जितना ब्रह्म के स्वरूप को मापना, क्योंकि वह शब्दातीत, भावातीत और समयातीत सत्ता है।

देवेन्द्रराज सुथार. मां—यह शब्द जितना संक्षिप्त, उतना ही व्यापक; जितना कोमल, उतना ही गहन; और जितना सामान्य, उतना ही असाधारण। यह कोई केवल पारिवारिक सम्बंध नहीं, न ही मात्र एक जैविक भूमिका है; बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व के केंद्र में स्थित एक ऐसी अदृश्य सत्ता है, जो सर्जन के प्रत्येक आयाम में अपनी उपस्थिति से जीवन को अर्थ, दिशा और मूल्यमत्ता प्रदान करती है। मदर डे, जो आधुनिक सामाजिक परिपाटी में एक दिन विशेष के रूप में मनाया जाता है, वस्तुतः उस नित्य उपस्थित लेकिन अलक्षित आत्मसत्ता को स्मरण करने का प्रयास है, जो जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारी चेतना का आधार रही है। मां को परिभाषित करना उतना ही जटिल है जितना ब्रह्म के स्वरूप को मापना, क्योंकि वह शब्दातीत, भावातीत और समयातीत सत्ता है।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में मां को 'मातृदेवो भव' की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अर्थात् मां को देवता के समकक्ष माना गया है। यह प्रतिपादन केवल भावनात्मक अंधश्रद्धा नहीं है, अपितु इसके पीछे गहन सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तात्पर्य निहित हैं। वैदिक साहित्य में मां को पृथ्वी के समकक्ष प्रतिष्ठित किया गया—"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"—यह वाक्य न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि यह मातृत्व के संरक्षणशील, पोषणपरक और सहनशील स्वरूप का सूक्ष्म विवेचन भी करता है। पृथ्वी की भांति मां भी निर्विकार भाव से सभी को धारण करती है—बिना भेदभाव के, बिना अपेक्षा के। यही तत्त्व उसे किसी भी सांसारिक सम्बंध से परे एक सार्वभौमिक अनुभूति में परिवर्तित कर देता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि विचार करें तो मां अस्तित्व का वह मूल स्रोत है, जिससे प्रत्येक चेतन सत्ता का आरंभ होता है। शिशु के लिए मां ही उसका पहला ब्रह्मांड होती है—वह उसकी पहली भाषा, पहला आहार, पहला संगीत, पहला डर, पहला प्रेम और पहली पहचान होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मां के साथ आरंभिक वर्षों में स्थापित होने वाला संबंध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की भावात्मक, सामाजिक और नैतिक संरचना को निर्धारित करता है। फ्रायड ने इस भावनात्मक गांठ को 'मदर फिगर' की संज्ञा दी, जबकि युंग ने इसे 'ग्रेट मदर आर्केटाइप' कहा। ये दोनों अवधारणाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि मां केवल एक सामाजिक इकाई नहीं, अपितु मानव अवचेतन का आधारभूत स्तम्भ है।

जिन सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में मातृत्व को मात्र गृहिणी की संज्ञा देकर सीमित किया गया, वहां परिवार का विघटन और सामाजिक मूल्यहीनता की प्रक्रिया तीव्रतर होती चली गई। मां, वस्तुतः केवल शिशु की नहीं, अपितु समाज की भी जन्मदात्री है। वह केवल मानव शरीर का पोषण नहीं करती, वह संस्कार, मूल्य, भाषा और परंपरा का संचरण करती है। यह मातृत्व ही है जो पीढ़ियों के मध्य एक अदृश्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। जिस समाज में मातृत्व को उपेक्षित किया जाता है, वहां मूल्यहीनता, संवेदनहीनता और आत्मविस्मृति की प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। मां की भूमिका को यदि केवल शारीरिक श्रम या त्याग तक सीमित कर दिया जाए, तो यह उसकी सत्ता का लघुकरण है।

मां का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है—वह एक साथ पोषक, अनुशासक, मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत और सुरक्षा कवच होती है। इस बहुस्तरीय भूमिका का निर्वाह वह निर्विकार भाव से करती है, बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा के। यही उसे 'निष्काम कर्म' की मूर्तरूप प्रतीत कराता है। गीता में वर्णित कर्मयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई है तो वह मातृत्व है—जो दिन-रात बिना थके, बिना रुके, अपने कर्तव्य का पालन करती है और यह कर्तव्य केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। मां शिशु को केवल शरीर नहीं देती, वह उसे आत्मा के स्तर पर संस्कारित करती है। गर्भ से लेकर जीवन की परिपक्व अवस्था तक, मां का आंचल एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां करुणा, संवेदना, अनुशासन, धैर्य, प्रेम और आत्मबल की शिक्षा दी जाती है।

विज्ञापन

वर्तमान युग में जब भूमंडलीकरण, भौतिकवाद और डिजिटल संस्कृति ने मानव संबंधों को यांत्रिक बना दिया है, मां की भूमिका और भी जटिल हो गई है। अब मां को केवल प्रेम की मूर्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित प्रबंधक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक और मार्गदर्शक होना पड़ता है। नौकरीपेशा माताएं एक ओर बाह्य संसार की प्रतिस्पर्धाओं से जूझती हैं, तो दूसरी ओर घर के भीतर अपनी पारंपरिक भूमिका को भी निर्वाह करती हैं। इस द्वंद्व में उनकी भावनात्मक और शारीरिक थकान की अनुभूति समाज प्रायः नहीं कर पाता। इसके बावजूद वे जो मुस्कान धारण करती हैं, वह किसी तपस्विनी की साधना से कम नहीं। मां का समर्पण कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं बोलता, वह चुपचाप, मौन रहकर ही अपने प्रेम की भाषा कहती है। यही उसकी महानता है और यही उसकी त्रासदी भी। क्योंकि समाज ने उसकी इस मौनता को उसकी नियति मान लिया और उसके कार्य को दायित्व नहीं, बल्कि स्वाभाविक कर्तव्य समझ लिया। यही कारण है कि मां के श्रम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं आंका जाता, उसके त्याग की कोई सामाजिक रसीद नहीं होती और उसके प्रेम की कोई संहिताबद्ध परिभाषा नहीं गढ़ी जाती।

फिर भी मां अडिग है—वह नारीत्व से मातृत्व की सम्पूर्ण यात्रा को आत्मबल से पूर्ण करती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों—आर्थिक संकट, सामाजिक उपेक्षा, स्वास्थ्यगत कठिनाइयां या व्यक्तिगत पीड़ा—मां का प्रेम स्थिर रहता है, अविचल, अपरिवर्तनीय। यह प्रेम किसी मूल्य पर आधारित नहीं होता, न ही किसी पात्रता का मोहताज होता है। वह तो उस निर्झर की भांति है जो स्वयं को खोकर भी दूसरों को जीवन देता है।

विज्ञापन

मदर डे जैसे अवसर केवल औपचारिकता नहीं होने चाहिए; वे हमें यह स्मरण कराने के लिए हैं कि मां हमारे जीवन में केवल एक संबंध नहीं, एक दर्शन है। उसे उपहारों से नहीं, आत्मबोध से; शब्दों से नहीं, संवेदना से; एक दिन के उत्सव से नहीं, जीवनभर के आचरण से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि मां केवल 'मां' नहीं है, वह स्वयं एक संस्था है—एक जीवंत विश्वविद्यालय, एक जीवंत धर्मशास्त्र, एक जीवंत कला। और जब हम अपनी चेतना को इस स्तर तक विस्तारित कर सकें कि हम मां को केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि सर्जन की परम सत्ता के रूप में देख सकें, तभी मदर डे का वास्तविक अर्थ साकार होगा।